No hay productos en el carrito.

Corporativas Eventos y jornadas CEI

/ por Secretaría Técnica

El cielo nocturno está en peligro, y protegerlo se ha convertido en una causa común para científicos, técnicos y administraciones. La transformación tecnológica, la protección del medioambiente y el derecho a recuperar el cielo estrellado confluyeron en una de las mesas redondas más destacadas del LI Simposium Nacional de Alumbrado, organizado por el Comité Español de Iluminación (CEI), bajo el título “Iluminación consciente y responsable: criterios y control del alumbrado nocturno para una noche más sostenible”.

Moderada por Mar Gandolfo, vocal del CEI, esta mesa reunió a profesionales de referencia: Antonia Varela, directora de la Fundación Starlight; Estefanía Cañavate, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía; Gerardo González, responsable de iluminación del Ayuntamiento de Toledo; y Susana Malón, directora técnica de Lumínica Ambiental. Juntos ofrecieron una visión integral, desde la ciencia, la gestión pública y la ingeniería, sobre cómo afrontar uno de los desafíos clave del presente.

“Quisimos hacer esta mesa redonda”, explicó al inicio la moderadora Mar Gandolfo, “porque queremos poner en común criterios sobre cómo avanzar hacia una iluminación más responsable y sostenible en nuestras ciudades”.

Mar Gandolfo abre la mesa redonda sobre iluminación consciente y contaminación lumínica en el LI Simposium Nacional de Alumbrado.

El cielo como compromiso, no como adorno

La intervención de Antonia Varela dejó claro desde el principio que proteger el cielo nocturno no es un gesto estético ni turístico, sino un compromiso ambiental: “Las certificaciones Starlight no son sellos turísticos, son compromisos ambientales que obligan a repensar el modelo de desarrollo”, recordó, subrayando que estas certificaciones no solo implican a municipios, sino que buscan coordinar a comarcas enteras, en especial aquellas con parques nacionales, reservas de la biosfera o espacios naturales protegidos.

Aunque reconoció que se han dado grandes pasos tecnológicos, Varela advirtió de varios déficits importantes: falta de coordinación entre áreas municipales, ausencia de supervisión a largo plazo y escasez de profesionales especializados. “No tenemos guardianes vigilantes y no tenemos tampoco ordenanzas sancionadoras”, lamentó.

“Debería haber sanciones ejemplares cuando hacemos las cosas mal, porque estamos atentando también contra la naturaleza y contra todo nuestro planeta”.

Además, insistió en la necesidad de implicar a la ciudadanía, señalando que muchos alcaldes no se atreven a aplicar medidas por miedo a perder votos. “Si apagan, consideran que están perdiendo lujo, y eso se interpreta como perder apoyo”, señaló. Su propuesta: formar, premiar proyectos ejemplares y mostrar que sí es posible actuar. “Lo estamos haciendo y vamos a ser el foco de mirada de otros muchos territorios que no se atreven”, añadió.

Antonia Varela (Fundación Starlight) destaca la necesidad de regulación y vigilancia para proteger el cielo nocturno.

La norma andaluza: un modelo aplicable

Desde el plano normativo, Estefanía Cañavate expuso el alcance del nuevo decreto andaluz de protección frente a la contaminación lumínica, aprobado en marzo de 2025. Esta norma se estructura en torno a tres vectores esenciales: cantidad de luz, dirección y color. Y en este último aspecto radica una de las principales novedades: la introducción del índice espectral G, un parámetro desarrollado por el astrofísico David Galadí-Enríquez en el seno de un grupo de trabajo del Comité Español de Iluminación.

“El índice G cuantifica la cantidad de luz azul que emite una fuente de luz, y el reglamento establece unos límites”, explicó.

Este enfoque, dijo, facilita la armonización con otras normativas, como las de Canarias, y favorece a fabricantes y administraciones en su aplicación.

Además, defendió medidas de bajo coste con gran impacto: “Es tan sencillo como apagar durante el horario nocturno todas las instalaciones de alumbrado que no sean necesarias por motivos de seguridad”. Esa franja horaria —de 23:00 a 6:00, con cierta flexibilidad municipal— permite reducir emisiones y consumo sin afectar al desarrollo económico o la seguridad.

La norma también define zonas de máxima protección lumínica, como espacios naturales o áreas cercanas a observatorios astronómicos internacionales, y establece exigencias específicas para cada tipo de suelo. “Lo que ha tenido más trabajo ha sido definir y delimitar estas zonas, que son más sensibles y que requieren la máxima protección”, concluyó.

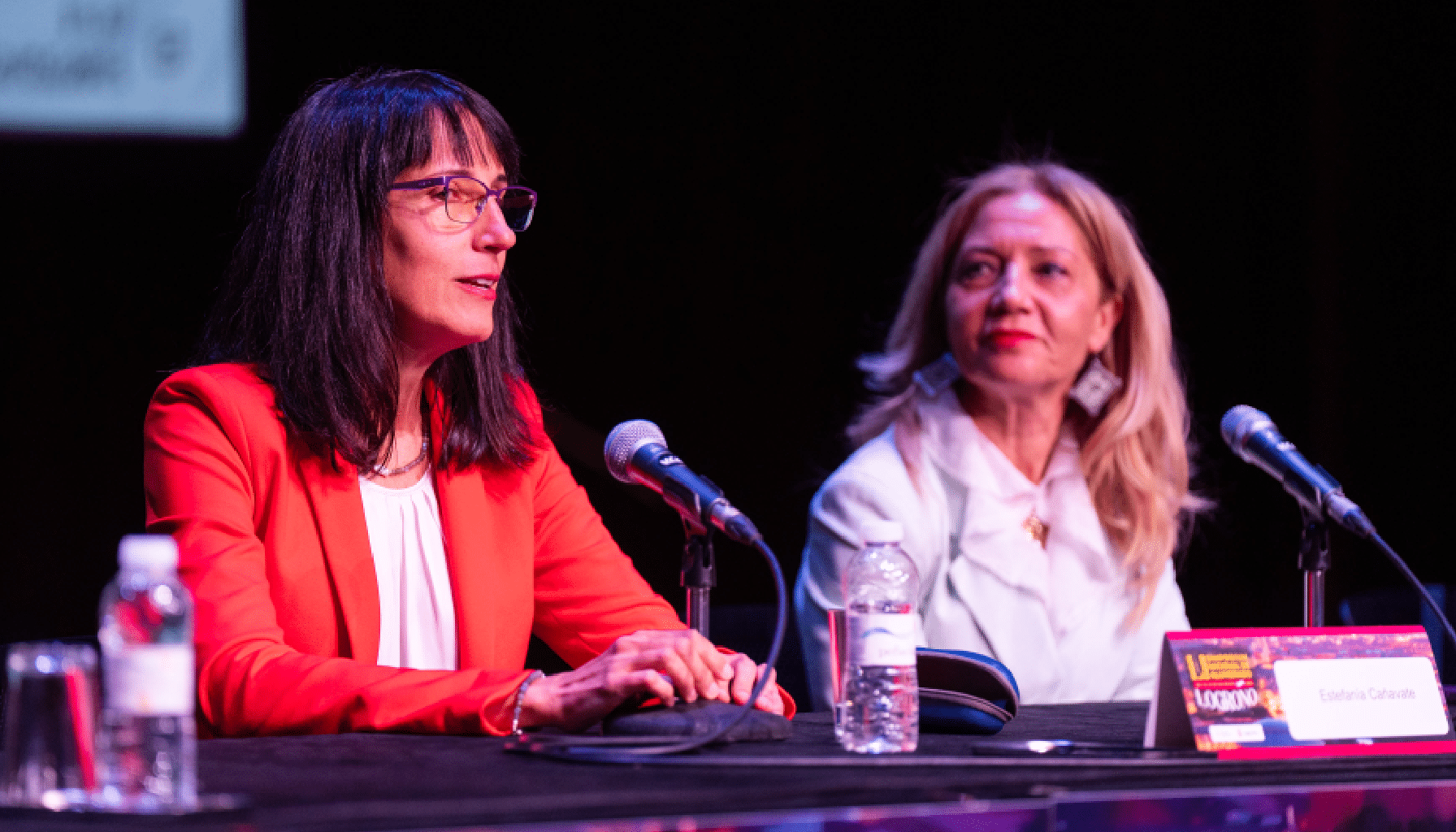

Estefanía Cañavate presenta el nuevo decreto andaluz de protección frente a la contaminación lumínica.

Toledo: tecnología, patrimonio y eficiencia

Desde el terreno de la gestión municipal, Gerardo González compartió el proceso de transformación llevado a cabo en el casco histórico de Toledo, un entorno declarado Patrimonio de la Humanidad, con más de 3.000 puntos de luz solo en alumbrado público.

La estrategia comenzó en 2007, con la iluminación artística de la catedral, y se extendió progresivamente a monumentos, calles y murallas. “Empezamos con luminarias de descarga y sin regulación, pero en los últimos años ya tenemos proyectores LED con telegestión, monitorización y capacidad para crear escenas nuevas desde Internet”, explicó.

El objetivo fue claro: potenciar la imagen nocturna, aumentar la eficiencia energética y embellecer la ciudad sin agredir el patrimonio. Y los resultados avalan la estrategia: “Entre 2007 y 2012, en plena crisis, las pernoctaciones turísticas subieron un 20%”, señaló. Además, en cuanto al consumo, “hemos pasado de 2 gigavatios hora al año a 500.000 kilovatios”, un ahorro del 75%.

Pero González fue más allá y apuntó al futuro: ciudades conectadas, alumbrado integrable en redes 5G, sensorización y control punto a punto como elementos clave.

“El control es fundamental. No solo el control de la luminaria, sino cómo decidimos qué nivel de iluminación hay que aplicar en cada vía”, defendió.

Gerardo González explica la transformación del alumbrado del casco histórico de Toledo y sus resultados turísticos y energéticos.

Auditorías y cultura de la iluminación

Cerró la ronda de intervenciones Susana Malón, quien fue directa en su planteamiento: “La tecnología la tenemos. El sector está más que preparado. La pregunta es: ¿esto hace falta iluminarlo?”. Y esa es, a su juicio, la cuestión que debe guiar cualquier proyecto.

Malón insistió en la necesidad de realizar auditorías lumínicas previas, fundamentales para planificar correctamente: “Si no sabemos lo que tenemos, no podemos pretender hacer una planificación”, comparando el proceso con un diagnóstico médico.

También denunció simplificaciones frecuentes como equiparar iluminación con seguridad, y reclamó una planificación urbana más seria:

“Una de las herramientas más potentes sería hacer un mapa para ver exactamente por dónde tenemos que iluminar y por dónde no”.

Para ella, la solución no pasa solo por diseñar bien, sino por controlar todas las fases: desde la compra de luminarias hasta su instalación y mantenimiento. “El ayuntamiento no compra farolas, compra luz y calidad de iluminación”, remarcó.

Además, destacó el trabajo en curso del Grupo Técnico de Contaminación Lumínica del CEI, que ella coordina:

“Estamos elaborando un documento práctico, en colaboración con IDAE, para ayudar a los municipios a zonificar y aplicar criterios sostenibles de forma clara y realista.”

Susana Malón defiende las auditorías lumínicas como herramienta clave para planificar correctamente.

Compromiso con el futuro

Esta mesa redonda dejó una conclusión clara: la contaminación lumínica es un problema complejo que exige una respuesta colectiva. La tecnología ya permite hacer las cosas bien. Pero aún faltan formación, regulación, cultura ciudadana y valentía política.

El CEI, como espacio técnico y de referencia en España, refuerza con debates como este su compromiso de liderar esa transformación. Porque la noche también necesita protección. Y porque, como se demostró en Logroño, sí: se puede iluminar sin contaminar.